「青山義雄とその時代」@茅ヶ崎市美術館

- 西村 正

- 2月23日

- 読了時間: 3分

茅ヶ崎市美術館へは、2022年2月3日付けの「浜田知明『初年兵哀歌(歩哨)』との再会」の時以来、二回目の訪問でした。

青山義雄(1894—1996)は現在の横須賀市に生まれ、戦前と戦後の二回に渡る長期の在仏生活を経て、帰国後は茅ヶ崎市で102歳の生涯を閉じた洋画家である。西村俊郎より15歳も年上であり、国内外を問わず多くの著名な人々と豊かな交友があったその生涯はまさに瞠目に値するものであるが、私は何と今日に至るまで彼のことを知らずにいたのであった。私は今回の「青山義雄とその時代」展(2024.12.14~2025.2.24)で初めて青山作品を鑑賞し、年譜等の資料を通じて彼の生き方を知ったのである。

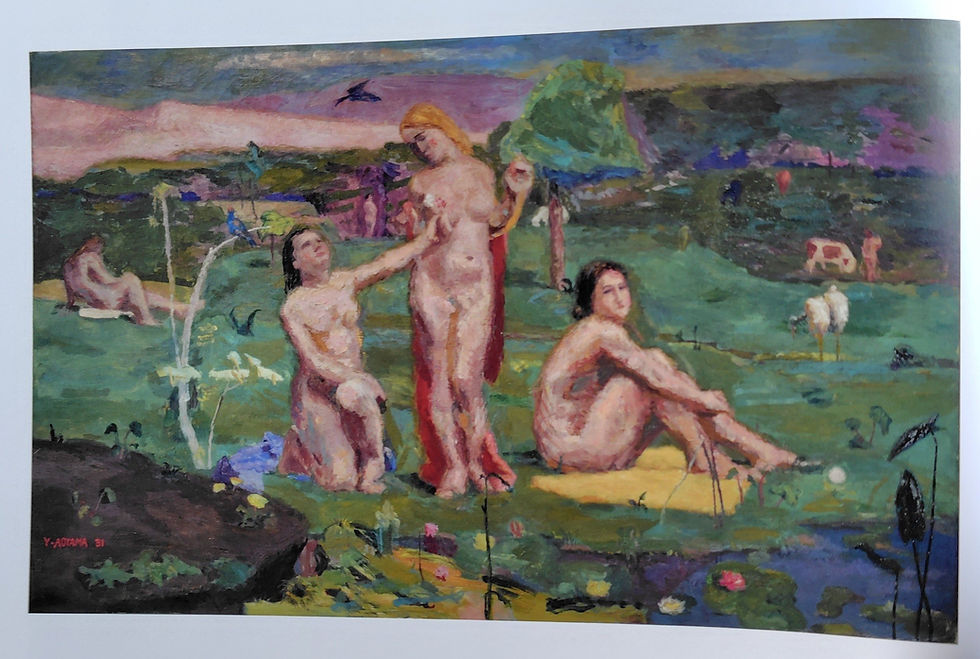

本展は青山の「生誕130年」を記念しての展覧会だが、茅ヶ崎市美術館では2016年にも「歿後20年」を記念して「マティスが認めた日本人画家 青山義雄展」が開かれている。(※本稿で紹介する作品5点の写真はすべて同館が2016年に発行した図録を接写したものです。これら5点は本展においても展示されていました。)

青山の年譜を見て印象的だったのは、幼い時に父親の転勤に伴って三重県鳥羽や北海道根室での生活を経験し、絵画を志してからも北海道での労働を体験していることである。その間、上京して日本水彩画研究所で大下藤次郎に師事したが美校に進むことはなく、1921(大正10)年に27歳で渡仏して以来、戦況悪化でフランスを引き上げるまで現地で国籍を問わず多くの人たちとの交友を経験した。その中には、渡仏前から交友のあった室生犀星、広津和郎、林倭衛(ハヤシシズエ)、エロシェンコらに加えて、硲(ハザマ)伊之助、小出楢重、坂本繁二郎、梅原龍三郎らの名前が見られる。さらには南仏カーニュで作品が偶然にもアンリ・マティスの目に留まって高く評価されたことも青山にとって幸運なことであった。運も実力の内という言葉があるが、彼の交友は画家仲間にとどまらず分野が多彩なところを見ても、未知の世界に飛び込んでいくことを臆さない彼の性格が道を開いてくれたと言えるだろう。

マティスに「この男は色彩を持っている」と感心されたという青山にとってマティスは生涯の師であった。戦後の1952年に再渡仏できたこともマティスの尽力によるところが少なくなかったようだ。マティスは二年後の1954年に85歳で亡くなるが、青山は1988年にマティスの墓があるニースを再訪し、師へのオマージュを込めた作品「バラのアーチ」を制作して翌年帰国した。

本展では「第一章 渡仏 --マティス、福島との出会い」「第二章 暗がりの日本、まばゆいフランス」「第三章 色彩の画家、茅ヶ崎へ」の三つの時代に分けて青山義雄作品29点と、彼と交友があった画家の作品や資料等、合わせて46点を展示している。 (2025.2.23)

Comments